Félix Teira Cubel (Belchite, 1954), écrivain et enseignant, vient de recevoir l’un des prix littéraires les plus prestigieux d’Aragon. Le jury lui a décerné le Premio de las Letras Aragonesas “pour la grande qualité et la solidité de sa carrière littéraire, qui allie esprit critique et sensibilité sociale grâce à sa profonde dimension humaine, en sachant affronter avec créativité les dilemmes moraux de l’époque actuelle, et qui a su gagner au fil des ans l’appréciation du public et le respect du secteur professionnel du livre et de l’édition en Aragon“.

Félicitations pour le Premio de las Letras Aragonesas, comment vivez-vous ce moment ?

Les prix sont toujours reçus avec gratitude, ils vous réconfortent, mais à un certain âge, vous les vivez avec un certain scepticisme. Je suis reconnaissante, je vais figurer au tableau d’honneur de personnes que j’admire, Martínez de Pisón, José María Conget, Ana Alcolea... Figurer au même tableau d’honneur me rend fière, mais tout cela avec une certaine sérénité. Il y a des âges où l’on vit tout plus calmement.

Il s’agit de la dernière reconnaissance en date, mais vous avez également reçu récemment le prix Imán lors du gala annuel de l’Association des écrivains aragonais et le prix Arts et Lettres de Heraldo de Aragón, dans la catégorie Littérature.

Cette année est une bonne année. Le Imán est bien parce qu’il est décerné par des amis écrivains. Puis le Prix Heraldo des Arts et des Lettres et maintenant celui-ci… c’est une belle époque.

Ces prix, qui mettent en lumière toute une carrière, vous invitent-ils à faire le point et à réfléchir sur votre carrière ?

L’une des choses qu’ils disent, c’est qu’ils publient une anthologie, alors j’ai lu moi-même pour obtenir quelques pages de chacune de mes œuvres. Cela va vous paraître un peu pétulant, mais j’ai été influencé par Lazarillo et j’ai voulu être comme cet auteur dont personne ne sait qui il est, être un témoin de mon temps et dire la vérité. J’ai raconté ce qui se passait dans ma société.

Je me souviens que la guerre en Yougoslavie m’a beaucoup affecté. Soudain, les gens s’entretuaient pour des raisons nationalistes et religieuses. C’est à la suite de cela que j’ai écrit “La violence des violettes”. Puis il y a eu une période où Le Pen a commencé à gagner dans de nombreuses régions de France et j’ai écrit “La ville libre”, en me demandant où nous allions s’ils [les partis d’extrême droite] l’emportaient.

J’ai abordé la crise de 2008 dans plusieurs romans, dont “laciega.com”, que j’aime beaucoup, et “Con hijos y padres” (Avec les enfants et les parents). J’ai pris des jeunes de 17 ans que je connaissais bien et qui, avec toute la hargne et la sauvagerie des jeunes de 17 ans, ont raconté ce qu’était la crise. D’une certaine manière, j’ai été un témoin de mon époque.

Pensez-vous que la littérature doit avoir un certain engagement vis-à-vis de la réalité ?

La mienne ne tient pas debout si ce n’est pas le cas. Ce qui m’a aidé et m’a ému, c’est la littérature qui a essayé de me dire à quoi ressemble ma société, même sur le plan idéologique. Je dois beaucoup à la littérature et j’essaie de l’imiter dans mon écriture.

Vous avez dit à plusieurs reprises que l’écriture était comme un virus sans remède, oui.

Oui, je le vois aussi chez mes collègues. Je parle à des gens qui écrivent et nous avons le même enthousiasme ou un enthousiasme similaire à celui que nous avions lorsque nous avions 30 ou 40 ans.

Votre travail d’écrivain a été nourri par votre travail d’enseignant. L’enseignement et le contact avec les jeunes vous ont-ils aidé à savoir ce qu’ils recherchent dans la littérature ?

Tout à fait. J’ai écrit trois romans pour jeunes, faussement jeunes, car les deux derniers sont aimés par les adultes et j’aime que les adultes les aiment. J’étais avec eux, je les ai écoutés, les adolescents apprécient que l’on aborde des sujets même épineux.

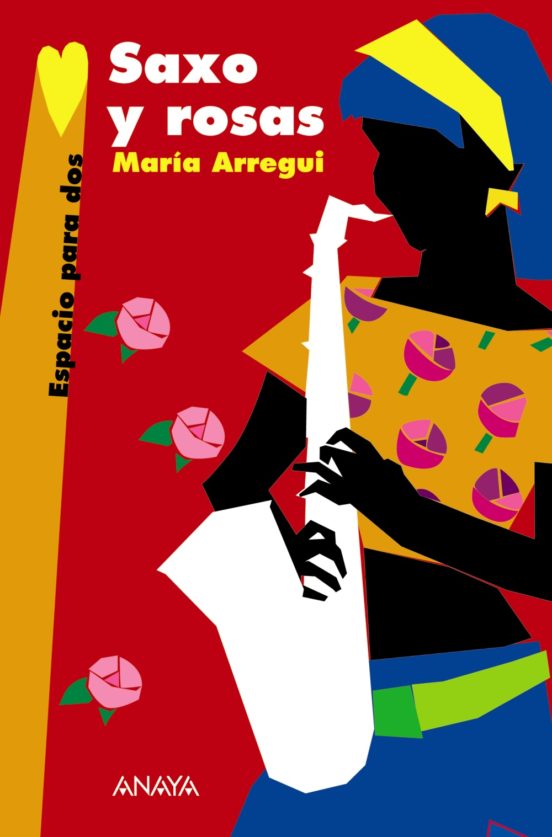

J’avais très peur d’écrire pour les jeunes, mais devant l’insistance d’un éditeur d’Anaya, j’ai essayé “Saxo y rosas”, qui est le pire des romans et celui qui m’a rapporté le plus d’argent. Pire dans le sens où j’ai repris un thème classique : fille riche, garçon pauvre. Il y était aussi question de la haine des immigrés et de l’apparition des premiers signes fascistes. Puis j’ai vu que cela rapportait de l’argent et que les enfants s’amusaient. J’ai commencé à écrire ce que je voulais ; je n’ai pas gagné autant d’argent et les éditions suivantes n’ont pas été aussi nombreuses, mais j’écrivais parce que je le voulais.

J’avais très peur d’écrire pour les jeunes, mais devant l’insistance d’un éditeur d’Anaya, j’ai essayé “Saxo y rosas”, qui est le pire des romans et celui qui m’a rapporté le plus d’argent. Pire dans le sens où j’ai repris un thème classique : fille riche, garçon pauvre. Il y était aussi question de la haine des immigrés et de l’apparition des premiers signes fascistes. Puis j’ai vu que cela rapportait de l’argent et que les enfants s’amusaient. J’ai commencé à écrire ce que je voulais ; je n’ai pas gagné autant d’argent et les éditions suivantes n’ont pas été aussi nombreuses, mais j’écrivais parce que je le voulais.

Dans la seconde, “¿Y a ti todavía te te cuentan cuentos… ?”(Et on vous raconte encore des histoires… ?), le garçon apprend soudain que sa mère est une prostituée. Le garçon veut se racheter auprès de sa mère pour qu’elle devienne riche et, à la fin, il a sa morale. Je me souviens que ce livre n’a pas été interdit, mais il a été interdit dans deux ou trois écoles par l’association des parents, ce que j’ai trouvé très bien. Un parent, en toute confiance, me l’a dit et je lui ai répondu : “Je pense que vos critères sont très appropriés, mais gardez à l’esprit une chose, lorsque vous êtes à 500 mètres et que les enseignants sont à 1000 mètres, ces enfants vont parler de politique, de sexe, ils vont rendre les enseignants et les parents verts et s’ils ne parlent pas de cela, c’est mauvais”.

Je me suis sentie très bien en écrivant ces livres pour la jeunesse et en voyant les réactions qu’ils suscitaient. Ce sont les seuls livres qui m’ont rapporté de l’argent. De toute façon, ils ont vendu plus de 50 000 exemplaires de “Sax and Roses”, puis ils les ont placés dans des cercles de lecteurs. Je suis allée dans de nombreux lycées et j’ai vu qu’il y avait des enfants dont les yeux brillaient, parce qu’ils avaient été touchés par le livre.

Dans le troisième livre, “Una luz en el atardecer”, je traite d’un autre sujet épineux : comment parler de la mort, comment dire à mon fils de 16 ans que son grand-père s’est suicidé. J’ai abordé ce sujet et il y a aussi des amours, des illusions. Je suis rassurée de savoir que les enfants ont compris. De “Sax and Roses”, j’ai encore un millier de lettres de filles qui m’ont écrit : “Je sors aussi avec un garçon que ma mère n’aime pas”. C’était utile pour moi d’être avec les jeunes, surtout pour les entendre, car pour être crédible, il faut parler dans leur jargon, sinon ça fait imposteur.

L’enseignement m’a donné de la liberté. Si tout s’était passé comme dans “Sax and Roses”, j’aurais envisagé de quitter l’enseignement pour me consacrer à l’écriture, je ne sais pas si cela aurait été une bonne décision. Je ne sais pas si cela aurait été une bonne décision. Cela m’a donné de la liberté parce que ma nourriture et le remboursement de mon prêt hypothécaire étaient assurés. C’était merveilleux de pouvoir écrire sur ce que je voulais. Je me souviens du rédacteur en chef d’Anaya qui me donnait toujours des conseils : “N’écrivez rien avec du sexe explicite, nous vendons des livres dans de nombreuses écoles religieuses”. Dans “Una luz en el atardecer”, c’est un hymne à la sensualité qui n’est pas explicite mais qui est le plus merveilleux.

Ce qui est beau dans ce métier, c’est qu’on a pu écrire douze romans et je ne sais pas comment écrire le prochain.

On dit souvent que les jeunes ne lisent pas, mais est-ce vrai d’après votre expérience ?

Il fut un temps où les écrivains adultes se tournaient vers les jeunes parce que c’était comme une pisciculture, il était très facile d’attraper des poissons. Les jeunes arrêtent de lire à 16 ou 17 ans mais, jusque-là, ils lisent tous et lisent beaucoup. Je pense que ceux qui se déconnectent ne reviennent pas. Soit le travail est fait dans les lycées, soit il est mauvais. Même à l’université, ils ne reviennent pas. Les passe-temps qui vous accrochent pour la vie doivent être fixés à 18 ans, sinon c’est mauvais.

Selon vous, qu’est-ce que les jeunes recherchent dans la littérature ?

Je pense que nous recherchons tous la même chose. La vie est sans mode d’emploi, d’ailleurs il y a un livre d’un certain Georges Perec qui s’appelle ” La vie, mode d’emploi “. Le fait que la vie vienne sans mode d’emploi vous pousse à le chercher, comme je l’ai fait quand j’étais adolescent et comme je le fais encore : pourquoi il y a la mort, la maladie, pourquoi tant de choses. Les enfants cherchent donc aussi des moyens d’aborder des problèmes qu’ils considèrent comme très difficiles, pour voir comment d’autres les ont résolus, même si c’est dans des livres. Il s’agit de percer ce merveilleux mystère qu’est la vie.

Le jour de votre départ à la retraite, si je ne me trompe pas, vos camarades de classe du lycée Pablo Serrano de Saragosse vous ont fait la surprise de donner votre nom à la bibliothèque de l’établissement. Comment s’est passé ce moment ?

Tout le monde était attentif et je n’étais pas au courant. Je n’ai aucune difficulté à parler en public et ce jour-là, je n’ai pas pu le faire. J’étais fière, mais je ne savais pas comment réagir ni comment dire merci.

Dans une interview, vous avez déclaré que la jeunesse était récompensée et que les écrivains plus âgés n’avaient pas autant d’opportunités. La jeunesse est-elle surestimée ?

J’adore le fait qu’elle soit surestimée. Madrid a signé Camavinga parce qu’il a 19 ans, pas parce qu’il en a 40. Si une maison d’édition reçoit un bon manuscrit d’un jeune ou de l’un des miens, elle va préférer cette personne parce qu’elle a plus d’expérience, parce que si elle brise comme ça maintenant, comment fera-t-elle pour briller comme ça plus tard ? Et nous devons accepter que c’est ainsi.

Je pourrais vous donner une vingtaine d’exemples de jeunes que j’ai lus et que j’aime également suivre : “Llego con tres heridas”, “El último hombre blanco”… Les éditeurs veulent de nouvelles valeurs, mais nous, les anciens, nous nous défendons.

Mario Muchnik a été votre premier éditeur, quels souvenirs gardez-vous de lui ?

Il a été un pilier très important. Il m’a présenté tous les gens qui étaient dans le monde de l’édition et que j’avais idolâtrés. À un moment donné, j’ai côtoyé toute la crème de la crème.

Ce type était très direct et m’a aussi donné beaucoup de conseils que je n’ai pas suivis, et c’est comme ça que ça s’est passé. Il avait un défaut, voilà comment ça s’est passé : il s’intéressait plus à la littérature qu’à l’argent et il faut que ce soit moitié-moitié. Il a eu du mal à s’en sortir parce qu’il s’intéressait toujours plus à la littérature qu’à l’argent.

La guerre en Yougoslavie vous a beaucoup affecté, comment vivez-vous la guerre en Ukraine aujourd’hui ?

C’est très négatif. Cela fait deux ans que j’écris un essai sur Goya. L’homme est très intéressant, la seconde moitié de sa vie est très intéressante, avec Jovellanos, c’est l’un des grands hommes éclairés et la guerre d’indépendance l’a ému. Goya espérait que les Français supprimeraient l’Inquisition, qu’ils se moderniseraient… Mais il voyait aussi que ceux de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité massacraient son peuple et je pense qu’il a peint le meilleur témoignage anti-guerre, les “Désastres de la guerre”. Ils ont une valeur parce qu’ils ne sont pas patriotiques. Il y a beaucoup de scènes où des Français tuent des Espagnols de la manière la plus cruelle qui soit, mais il y a aussi beaucoup de scènes où des Espagnols tuent des Français. Goya détestait cette violence.

À Bucha (Ukraine), les désastres de Goya ont été répétés de la même manière. Dans le prologue de “La violence des violettes”, je dis que dans l’espèce de ce singe évolué, il y a une passion meurtrière et une partie angélique, mais la partie meurtrière apparaît toujours. Le fait que tout ce que Goya a dessiné à Bucha se répète 200 ans plus tard est triste parce que nous n’avons pas progressé du tout, nous sommes toujours les mêmes.

D’autre part, dans votre dernier roman, “Fuego frío”, vous traitez de l’ambition.

J’ai bien aimé. Le format court a son charme, comme “El extranjero”, “Muerte en Venecia”, “Pedro Páramo”. Vous donnez au lecteur quelque chose qui peut être lu en une heure et si vous l’aimez, c’est très bien, et si vous ne l’aimez pas, ne maudissez pas l’auteur non plus. Je me suis bien amusé, car lorsqu’il y a la possibilité d’une grande fortune, dans ce cas à la condition que votre père meure, cela pourrit les personnages. L’ambition corrompt. Vous passez un bon moment à essayer de vous analyser, de voir comment vous agiriez dans cette situation.

Que pouvez-vous nous dire sur votre prochain roman, qui portera sur les millennials ?

Sur laciega.com, je cite Martin Amis : “Le monde appartient aux gens qui ont 35 ans aujourd’hui”. Ils définissent les lignes directrices que tous les autres suivront. Ces personnes sont la colonne vertébrale. Ces gens en Espagne aujourd’hui, pas tous, bien sûr, mais il y en a qui ne trouvent pas de place, ils sont boursiers, ils ont des emplois précaires, le logement est inaccessible… Je trouve cela regrettable.

La génération du baby-boom, à laquelle j’appartiens, nous avons presque tous un appartement, nous avons tous eu une voiture, nous avons terminé nos études et travaillé, et maintenant nous n’en avons plus. Nous recevons de bonnes pensions.

C’est une génération qui a aussi vécu plusieurs crises. Pensez-vous que la société leur doit quelque chose ?

Bien sûr que oui. Ma pension dépend de nous tous, de votre réussite pour que vous continuiez à cotiser et que je continue à recevoir ma pension. Soit on fait de la place à ces jeunes générations, soit c’est mauvais.

En tant qu’enseignant, je devais ce roman. On ne peut pas écrire un roman à thèse parce que c’est la raison d’être d’une dissertation. Il faut des personnages qui lui donnent de la force et le font avancer, chacun avec ses propres problèmes. En tant qu’enseignant, je leur devais bien ça, car je les encourageais à étudier et à travailler parce que c’est là que se trouve l’avenir, et le mécanisme d’ascenseur social de l’éducation s’est effondré, bien sûr.

Cela semble désespéré.

Mais si c’est le cas, il faut le dire pour y remédier. De mon temps, l’ascenseur social fonctionnait. On terminait ses études et le lendemain on travaillait. Quand tous ces gens commençaient à gagner de l’argent, ils aspiraient non pas au bleu de travail mais à ce que nos enfants portent des blouses blanches. Ils ont encouragé leurs enfants à aller à l’université, mais il y avait des limites à cela. Il fallait des techniciens qualifiés, mais aussi une formation professionnelle, c’est-à-dire le technicien moyen qui tire les marrons du feu. Elle a toujours été un peu discréditée et négligée. Dans le domaine de la formation professionnelle, il y a tout un travail à faire, nous ne l’avons pas abordé, il faut l’aborder correctement.

Qu’aimez-vous lire ? Que demandez-vous à la lecture ?

Je demande tout et quand je demande tout, beaucoup me déçoivent. J’ai commandé la bibliothèque du village et je ne sais pas combien il y a de romans, mais j’en ai peut-être 200 et le reste ne vaut rien. C’est-à-dire que vous achetez un roman et maintenant que je suis à la retraite, chaque semaine j’en lis un ou deux et je demande tout, beaucoup d’entre eux me déçoivent. Vous demandez la grande utopie que je me fixe quand j’écris et que je n’atteindrai jamais, qui est de provoquer le moindre changement chez le lecteur. C’est-à-dire que la personne qui a commencé mon roman ou autre et celle qui le termine n’est pas la même parce que vous avez élargi le monde, vous lui avez donné de nouveaux outils et vous l’avez transformée d’une certaine manière. C’est une utopie que l’on poursuit toujours.

Recommanderiez-vous un auteur aragonais ?

Je pense que Ramón J. Sender est impressionnant. Il a écrit “La tesis de Nancy” parce qu’il devait manger, ce qu’ils ne comprenaient pas, mais il est parti en exil avec ses vêtements sur le dos et ils avaient tué sa femme et aussi un beau-frère.

Mais il a écrit deux grands romans, l’un avant la guerre, “Imán”, un témoignage anti-guerre de première grandeur, et je ne pense pas qu’on lui ait donné tout l’espace que ce roman a. En plus, il parle de l’histoire de l’homme et de la vie de l’homme. En outre, il y est question des africanistes qui, plus tard, seront les auteurs du coup d’État de la guerre civile. Ces gens qui n’avaient pas les moyens d’éviter le service militaire et qui sont partis en Afrique.

L’autre est “Requiem pour un paysan espagnol”, lorsque le poulain de Paco le meunier entre dans l’église, la première fois que je l’ai lu, j’ai eu un frisson. Quelle force, quelle capacité de concentration, et il se permet de faire une romance pour se relier au romancero nuestro. Une œuvre d’art, minuscule, mais une œuvre d’art.